GREAT TRACKS×音楽ナタリー Vol. 3 [バックナンバー]

渋谷系前夜に交差した6つの才能──ROTTEN HATSとは?

中心メンバー木暮晋也&片寄明人の証言を交え、その魅力と足跡を探る

2025年5月21日 19:00 25

画廊でのアコースティックセッションを経てバンド編成に

木暮と片寄によるROTTEN HATSは、片寄の実家が経営していた画廊でリハーサルや曲作りを行うようになる。自由に音が出せるうえにスタジオ代もかからないとなれば、仲間が集うのは必然だった。そこに高桑や白根が現れ、噂を聞きつけた真城と中森もセッションに参加するようになってゆく。

「楽しいから集まってくる。言ってみればサークルの延長ですね。バンドやろうぜ!というガチな感じではなくて」(木暮)

「最初はうちの3畳ほどの地下倉庫でやっていたんですが、人が集まりだしてからは閉店後の画廊で練習していました。僕が親しくしていたDeep & Bitesのコンちゃんこと金野由之さんがパーカッションで参加したこともあったし、当初はメンバーも流動的でした」(片寄)

モダンフォークやジャグバンドに惹かれ、木暮はバンジョー、中森はマンドリンを購入。高桑のウッドベースはネオロカビリー好きが高じてだというが、それらアコースティック楽器を使って音を鳴らすことが楽しかった。

「ハイファイの店主が麻田浩さん(トム・ ウェイツをはじめ数々のミュージシャンを招聘した伝説のプロモーター)とつながりがあったので、僕も来日した海外ミュージシャンの送り迎えやライブの手伝いをしていたんです。今思えば、ダン・ヒックスやJim Kweskin Jug Bandを生で観て衝撃を受けたことがROTTEN HATSに与えた影響は大でした」(木暮)

1989年のダン・ヒックスの初来日公演には田島貴男やフリッパーズ・ギターの小山田圭吾と小沢健二の姿もあったというが、インターネットもYouTubeもない時代に本国アメリカでも通好みと言われる音楽を彼らがこぞって聴いていたのは、レコードショップやライブの現場が音楽フリークの好奇心を駆り立てる重要な場所だったということでもある。

「リアルタイムで知らなかった自分たちには、オールドタイムの音楽がすごく新しいものとして聞こえたんです。いわゆるロックとは違うけれど粋でカッコいい踊れる音楽だなって。ROTTEN HATSでアコギを弾くようになって、メロディや曲のよさに重きを置く曲作りに目覚めていった気がします」(木暮)

「僕もハイファイに置いてあるレコードのようなオリジナル曲を必死に作ろうとしていて。ROTTEN HATSの最初期に書いたのが『ALWAYS』や『Rotten Hat Rag』でした。最初のデモテープは、小学校からの同級生で、今はグラフィックデザイナーとして活躍している岡田崇くんの家で録音したと思う」(片寄)

渋谷クアトロワンマン満員~メジャーデビューへ

80年代後半のネオGS期から時が経ち、90年代に入るとそれぞれが独自の音楽を模索する中、ROTTEN HATSは2人組のデュオから5人組のバンド編成となり、アメリカに留学した白根が帰国するまでは、元フリッパーズ・ギターの荒川康伸がサポートでドラムを叩き、インディーズ盤のレコーディングにも参加している(1991年12月に白根が正式に加入)。

1991年にはTHE LONDON TIMESの片岡健一が結成したバンドFREDERICKの企画によるコンピレーションアルバム「INNOCENCE & PEPPERMINTS」にbridge、Roof、Philipsらとともに参加。同年11月25日にはUK.PROJECTから7曲入りCDアルバム「ROTTEN HATS」と7inchアナログシングル「Christmas for you」をリリースした。

「バンドの楽しさがあふれているのはインディーズの1stアルバム」と木暮も片寄も言うように、バンド編成になってからはライブの動員も順調に増え、アルバムのリリースライブでは渋谷CLUB QUATTROを満員にしている。

「のちに渋谷系と呼ばれる新しいタイプのバンドが次々生まれて注目される流れに僕らもなんとなく乗っかっていたんですよね」(片寄)

1991年は、Original Loveがメジャー1stアルバム「LOVE! LOVE! & LOVE!」、フリッパーズ・ギターが3rdアルバム「ヘッド博士の世界塔」を発表。渋谷系という言葉が生まれつつあった時期でもある。

「フリッパーズの大躍進でシーンがざわついてきて、身近な人たちがブレイクしていくのを僕らは真横で見ているような状況でした。ROTTEN HATSのライブにもレコード会社の人たちが来るようになって、ゆるく活動していた僕らにもメジャーデビューのチャンスが巡ってきた」(木暮)

そしてROTTEN HATSは1992年に設立したばかりのキューン・ソニーレコード(現キューンミュージック)からメジャーデビューが決まった。

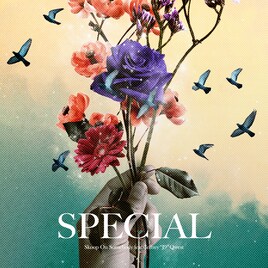

メジャー1stアルバム「SUNSHINE」リリース

今回、初アナログ化されるアルバム「SUNSHINE」は1992年9月21日にリリースされた、ROTTEN HATSにとってのメジャーデビュー作になる。アルバムの1曲目を飾る「WALK RIGHT IN」は、1962年にThe Rooftop Singersがヒットさせたナンバーに中森が日本語詞を乗せたジャグバンドらしい陽気な曲だ。

「カバーの2曲、『WALK RIGHT IN』とT-ボーン・ウォーカーの『T-BONE SHUFFLE』はバンドでライブを始めたときの課題曲で、自分たちがいいムードでプレイできる曲だったんです」(木暮)

ジャグバンドやケイジャンで使用されるウォッシュボードには70年代から活躍する通称アリちゃんこと松田幸一が参加。真城がリードボーカルを務める木暮作の「LIMBO」は、バンジョー、マンドリン、ウッドベース、カズーがにぎやかに奏でられるテックスメックス風味のナンバーとなっている。

「『STAY』にペダルスティールギターで参加していただいた駒沢裕城さんやアリさんには憧れ目線でしたね。当時はまだペダルスティールを見たことさえなかったし、僕ら世代のバンドでそういう楽器を使う人たちもいなかった」(木暮)

アルバムに収録されたオリジナル曲は主に木暮と片寄が作詞・作曲を手がけており、高桑はシングルになった「STAY」を作曲、「ONE FINE MORNING」はのちに

「木暮くんの部屋で共作した『DRIVE』は今でも好きな曲です。『ONE FINE MORNING』は賢一がピアノでポロッと弾いた断片から生まれたんですが、圭も賢一も曲を作るようになったのはROTTEN HATSからでした」(片寄)

「真城がリードボーカルの曲、『LIMBO』と『REMINISCENCE』の作曲を僕が担当していたのは、その後を思うと興味深くもありますね。ハーモニーを重要視していたのはキーボードがいないという理由と、メンバー全員が歌えるバンドを目指していたからなんです」(木暮)

The Fifth Avenue Bandを彷彿とさせるポップチューン「ALWAYS」、小気味いいビートとハーモニーが抜群の「DRIVE」、メロウかつサイケな展開の「ONE FINE MORNING」、ウエストコートロックのような疾走感のある「ON MY MIND」、ドリーミーなソフトロック調の「REMINISCENCE」など、バラエティに富みながらも1曲1曲の完成度は高く、アルバム「SUNSHINE」には今聴いてもエバーグリーンな魅力がある。

「シングルは当初『ALWAYS』の予定でジャケットまでできていたんですが、ドラマ『ホームワーク』の挿入歌になることが決まって急遽『STAY』になりました。売上げは正直渋い感じでしたね。その一方、稲垣潤一さんが歌う主題歌の『クリスマスキャロルの頃には』が大ヒットしたことで、肩身が狭くなって、メジャーのプレッシャーを感じるようになっていくんです」(片寄)

アルバムのプロデュースを手がけたのは、メンバーが好むアメリカの音楽に精通し、メジャーのフィールドで実績のあるギタリスト / プロデューサーの佐橋佳幸だった。

「佐橋さんとはハイファイ時代に面識はあったんですが、僕らはプロデュースされることが初めてだったので衝突することもありました。自分が目指していたやり方や想像していた世界観とのギャップがあったんです。というのも、まだ僕らがバンドとして固まっていなかったからなんですけどね。6人がまちまちの個性と意見を持っているバンドをまとめるのは佐橋さんも大変だったと思います。のちに僕もプロデュースを手がけるようになって、佐橋さんの苦労がわかるようになりましたが、ROTTEN HATSの頃はまだまだ未熟でした」(木暮)

「あの頃は頭の中で鳴っている音に自分の実力が追いつかないもどかしさがあったんだけど、佐橋さんはそれを形にしてくれた。おかげで僕のAOR的な側面が出せるようになったし、音の積み重ね方や分数コードなど学ぶことがたくさんありました」(片寄)

メジャーの流儀やプロフェッショナルの洗礼を受けながら完成した「SUNSHINE」はチャートの順位こそ振るわなかったものの、渋谷系前夜の熱を帯びたシーンで彼らが放った陽光きらめくようなポップチューンや愉快なジャグは今なおみずみずしく、フレッシュに響く。

「インディーズ盤にあった素朴さが減ってしまったところはあるかもしれないけれど、荒削りな部分が修正された分、時代を超えて聴けるアルバムになったのかなとも思う」(片寄)

「混沌とした状況で作ったから悔いがないとは言えないけれど、そのときは精一杯だったし、あの時期にしか生まれ得ないアルバムであることは確かですね」(木暮)

アルバム2枚を残し解散、それぞれの道へ

「ROTTEN HATSは時代性とか流行を意識せず、好きな音楽を仲間と楽しくやっていきたかったバンドだったんですよね。そんな姿勢のままメジャーに行っちゃったんで短命に終わってしまったけれど」(木暮)

アルバムジャケット(アートディレクターは信藤三雄)のイメージからカントリーバンドに勘違いされたり、自慢のビンテージジーンズも「吉田栄作?」と思われたり。おしゃれでキャッチーな渋谷系と路線を異にした彼らはメジャーで戸惑うことも多々あったという。

「今でこそいろいろな音楽性が混じり合ったひと言で形容できないようなバンドが増えましたが、ROTTEN HATSは、まさにそういうバンドだったんです」(片寄)

メジャーの活動期間には野外フェスや大規模イベントにも出演し、全国ツアーも実施。彼らが放つ伸びやかでハッピーな空気は観客やリスナーを笑顔にさせるものだった。

「当時、一番仲がよかったのはフィッシュマンズ。佐藤伸治くんと僕でThe Beach Boysの『Darlin'』を日本語詞にしてフィッシュマンズとROTTEN HATSで演奏したこともある。今、木暮くんはフィッシュマンズのサポートギタリストとして欠かせない存在になっていますが、バンド後期に佐藤くんが『片寄、解散するなら木暮はもらうぞ』と言っていたのが本当にその通りになった」(片寄)

ROTTEN HATSは1993年に2ndアルバム「Smile」をリリースするが、1994年に解散。彼らはその後、

「ROTTEN HATSでの試行錯誤があったからこそ今があると思います。バンドは長続きしなかったけど、今も音楽を続けられているのはあのとき成功しなかったからで、そこで自分を立て直すことができました」(木暮)

「僕はROTTEN HATSがなかったら絶対デビューできていなかったし、ギターもろくに弾けなかった自分をフックアップしてくれた木暮くんには本当に感謝しています。振り返るとメンバー全員が素晴らしい才能を持っていた。彼らと一緒に音楽の世界に飛び込めた自分は幸運でした」(片寄)

80年代のネオGSシーンに端を発し、日本のポップ / ロックの多様化が一気に進んだ90年代前半、ROTTEN HATSはその音楽性、バンドスタイルともに唯一無比の存在だったと言える。

「青春を振り返るときの一抹の胸の痛みは今もあるけれど、ROTTEN HATSは、あのとき、あの一瞬にお互いの道が交差して生まれたバンドだったんですよね。今となっては夢の中の出来事のようだけど、残したアルバムで僕らの原点を知ってもらえたら」(片寄)

「僕たちがかつて過去のレコードをさかのぼって聴いて新鮮な発見をしたように、新しい世代の音楽ファンが『SUNSHINE』を聴いてくれたらうれしいですね。メンバーと出会い、作品が残り、こうしてアナログがリリースされることが奇跡みたいなことですから」(木暮)

プロフィール

ROTTEN HATS(ロッテンハッツ)

関連記事

GREAT TRACKS @tracks_great

音楽ナタリー×GREAT TRACKSコラボレーション・アナログ盤『SUNSHINE』(ROTTEN HATS)が本日発売!!

発売を記念して、当時のメンバー片寄明人と木暮晋也への独占インタビュー♬

彼らの足跡と唯一無比の個性と魅力を感じて、是非LPを購入してくださいww!!

https://t.co/UDg0i7rhNw